かなり注意して歩いていたのですが見落としそうです。

どっちに行けば、あるいはこの上の坂なのか、矢印がないので迷いましたが、

きょろきょろ見渡すと左側の奥に、さらに石碑のようなものが見えます。

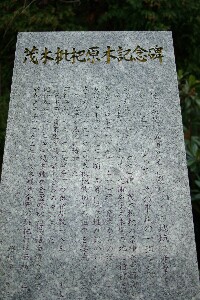

ありました。茂木枇杷原木記念碑です。

天保・弘化(1830~47)頃、百姓の娘であった三浦シオが長崎代官屋敷に奉公していた折、

唐人船主から代官に送られた「中国南部のビワ」が、あまりに味が良く、実も大きかったので

シオはこの種をもらい受けて、この地に蒔き、原木として育てました。

以降、逐次、接ぎ木してこの地一帯に広まったとのことです。

当時の原木は残念ながら枯れてしまいましたが、二世代目の原木が残っていました(写真右)。

当時の原木は残念ながら枯れてしまいましたが、二世代目の原木が残っていました(写真右)。

三浦シオの生家跡です。普通に民家が建っていました。

右横のワンちゃんにずっと吼えられてしまいました。怪しい者じゃないよw

碑文には「この道が、長崎-茂木間唯一の街道で、道路も狭く往来に難渋を極めた。

地元住民は相寄り計って総力を結集し、昭和31年から5年の歳月をかけ、立派な道路を完成させ

地区住民の生産向上に大いに寄与するにいたった」とあります。

地元住民は相寄り計って総力を結集し、昭和31年から5年の歳月をかけ、立派な道路を完成させ

地区住民の生産向上に大いに寄与するにいたった」とあります。

これが最後の登りでしょう。茂木もいよいよ近くになりました。

この辺りは昔、関所があった場所だそうです。

道路左側の急な石段を上ります。降りれるかなあw

ここは、「大石の御前」といいます。

三韓征伐の帰途、茂木に上陸したと伝えられる神功皇后を祀っていて、この石は

「カモジ掛の石」と地元では呼ばれています。

カモジというのは婦人の髪に添え加える「入れ髪」のことだそうです。

三韓征伐の帰途、茂木に上陸したと伝えられる神功皇后を祀っていて、この石は

「カモジ掛の石」と地元では呼ばれています。

カモジというのは婦人の髪に添え加える「入れ髪」のことだそうです。

茂木漁港が見渡せる高台になっていました。

さあ、いよいよ最後の下り坂。裳着神社は目の前です。

坂を下りきったところに裳着神社があります。

この地は元来、大村藩の領地でしたが、藩主純忠がキリシタン大名となったため、秀吉の時代に

禁教令とともに土地を没収されてしまいました。

その後、年月を経て、島原藩主 松倉豊後守重政が神仏の再興を計って寛永3年(1626)に

再建しました。

祭神は神功皇后・応神・仲哀天皇に加え、武内・大伴・物部・中臣・大三輪の5君臣が祀られています。

「もぎ」の地名は元々この字を使ったとされています。

長崎から茂木、茂木から長崎へと旅する人たちはこの神社に詣で、旅の安全を祈願したのでしょう。

車で移動したのでは、この神社の位置づけはわかりません。

車で移動したのでは、この神社の位置づけはわかりません。

民家を抜けると、そこには昔ながらの佇まいが・・・。

古きよき漁村だったのでしょう。今も面影が残っています。

ここから、薩摩などの地を目指した、昔人の感慨や如何ほどだったのでしょう。

現代人の私でさえ、ここまで来るだけでこみ上げるものを感じました。

自分の足だけで歩く街道の旅が如何に心細く、かつきついものであるか、

だからこそ、路傍の地蔵様に祈願し、また励まされるものであることを学びました。

だからこそ、路傍の地蔵様に祈願し、また励まされるものであることを学びました。

このシリーズをご覧いただいた皆さん、ここまでお付き合い頂き本当にありがとうございます。

最後にひとつ。

枇杷のことをじげもんは「ヒワ」と言いますので・・・w

枇杷のことをじげもんは「ヒワ」と言いますので・・・w

長崎情報 -地域生活ブログ村 <=ポチッとして頂ければこのうえない喜びでございます

.

この記事へのコメントはありません。